В битве с фашистской Германией Советский Союз смог отстоять свои ресурсы и свою промышленность, показав при этом беспримерные в современной истории мужество и стойкость.

70 лет назад, 9 мая 1945 г., в 00:43 по московскому времени (22:43 по среднеевропейскому времени) в Берлине был подписан и вступил в силу с 01:01 по московскому времени (23:01 по среднеевропейскому) Акт о безоговорочной капитуляции вооруженных сил фашистской Германии.

Победе в Великой Отечественной войне предшествовали годы тяжелейших сражений, которые развернулись преимущественно на Восточном фронте. При этом ни одна страна в мире не понесла таких огромных человеческих и экономических потерь, как Советский Союз.

По оценкам 1993 г., уточненным в 2010 г., общее число погибших, включая погибшее мирное население на оккупированной территории и повышенную смертность на остальной территории СССР из-за войны, составило 26,6 млн человек.

Численность населения СССР вернулась к довоенным уровням только спустя 30 лет. Экономика страны была разрушена. Около 25% национального богатства страны было потеряно. Полностью или частично разрушено свыше 1700 городов и поселков городского типа, 70 тыс. сел и деревень, почти 32 тыс. заводов и фабрик. Показатели промышленности и сельскохозяйственного сектора к концу 1945 г. оказались намного ниже довоенных значений.

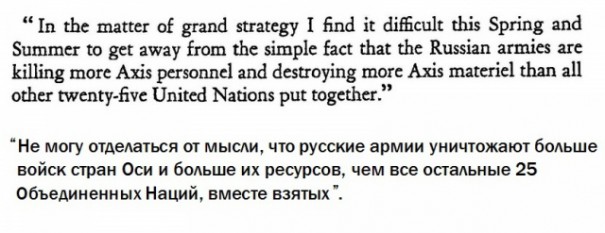

Одним из главных факторов победы в Великой Отечественной войне стал героизм русских солдат и народов всех бывших союзных республик. Уже в первые годы войны этот подвиг признал президент США Франклин Рузвельт. В мае 1942 г. в письме генералу Макартуру он отметил:

Победам русских армий, о которых говорил Рузвельт, способствовали несколько ключевых факторов. Во-первых, после крайне серьезных потерь на начальном этапе Великой Отечественной войны СССР смог «перегруппироваться».

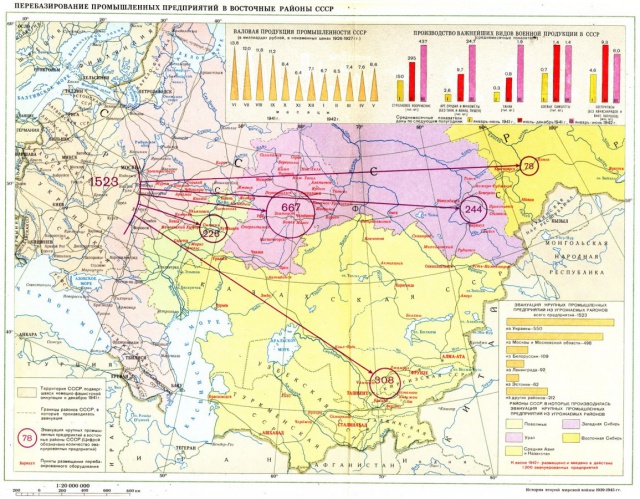

Эвакуация промышленности

После вторжения гитлеровской Германии в европейскую часть СССР под угрозой оказались районы, где проживало 40% всего населения страны, было расположено 31 850 промышленных предприятий, в том числе 37 заводов черной металлургии, 749 заводов тяжелого и среднего машиностроения, 169 заводов деревообрабатывающего, сельскохозяйственного и химического машиностроения, 1135 шахт, свыше 3 тыс. нефтяных скважин, 61 крупная электростанция, сотни текстильных, продовольственных и других предприятий.

24 июня 1941 г. постановлением ЦК ВКП (б) и Совета народных комиссаров СССР «для руководства эвакуацией населения, учреждений, военных и иных грузов, оборудования предприятий и других ценностей» при СНК СССР был создан Совет по эвакуации.

В постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О порядке вывоза и размещения людских контингентов» от 27 июня 1941 г. были определены главные задачи и первоочередные объекты эвакуации.

В первую очередь перемещению на восток страны подлежали квалифицированные кадры рабочих и служащих, старики, женщины и молодежь, промышленное оборудование, станки и машины, цветные металлы, горючее, хлеб и другие ценности, имеющие государственное значение. В операции по перебазированию промышленности СССР основной груз пришелся на долю железных дорог.

Почти 70% перемещенных из европейской части СССР промышленных объектов было размещено в Западной Сибири, на Урале, Средней Азии и Казахстане. Вместе с перебазированными фабриками и заводами были перевезены до 30-40% рабочих, инженеров и техников.

В общей сложности по железным и шоссейным дорогам, а также водным и воздушным путям с начала войны до конца 1941 г. было переправлено в тыловые районы более 12 млн человек.

Масштабное перемещение населения, промышленных предприятий, культурных и научных учреждений, а также запасов продовольствия, сырья и других материальных ресурсов из прифронтовых районов в восточные регионы СССР позволило сохранить экономический и промышленный потенциал страны.

Необходимо отметить, что организация и проведение эвакуации в подобных масштабах – и близко не имеющих аналогов в современной мировой истории – это заслуга руководства СССР.

В июне 1942 г. корреспондент журнала Life Сайрус Лео Сульцбергер написал, что осуществленный перевод промышленности СССР стал «легендарным»:

Впоследствии маршал Советского Союза Георгий Жуков в своей книге «Воспоминания и размышления» отметил, что проведенная эвакуация по своей значимости была равна «величайшим битвам Второй мировой войны«.

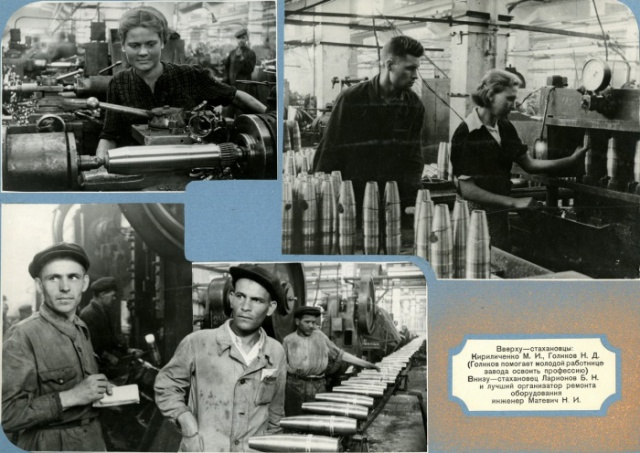

Трудовой подвиг советского народа

Самоотверженная работа людей (во многих случаях – женщин и подростков) на эвакуированных предприятиях и в тылу – это еще один фактор, который помог СССР выстоять и победить в войне.

Известный британский журналист Александр Верт (отец известного французского историка Николя Верта), все годы войны проживший в Советском Союзе как корреспондент BBC и газеты Sunday Times, в своей книге «Россия в войне. 1941–1945» (Russia at War: 1941–1945) отметил:

Выдвинутые партией лозунги «Все для фронта, все для победы над врагом!», «Работать не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт!», «В труде – как в бою!» не были пустым звуком. Советские люди понимали, что являются реальными участниками войны и работали без отпусков, премий и выходных.

Они сражались за свою родину, когда все «демократические» страны Европы (за исключением Британии) уже лежали под гитлеровской Германией.

В конце 1941 г. показатели производства в экономике СССР прекратили снижение. В период с января по декабрь 1942 г. объем валовой продукции всех отраслей промышленности СССР вырос более чем в 1,5 раза. В 1943 г. рост производства во всех основных отраслях промышленности продолжился, рост по отношению к показателям 1942 г. составил 17%.

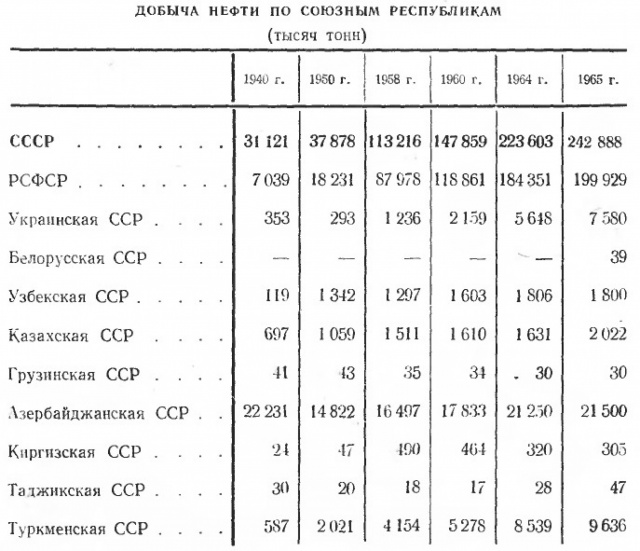

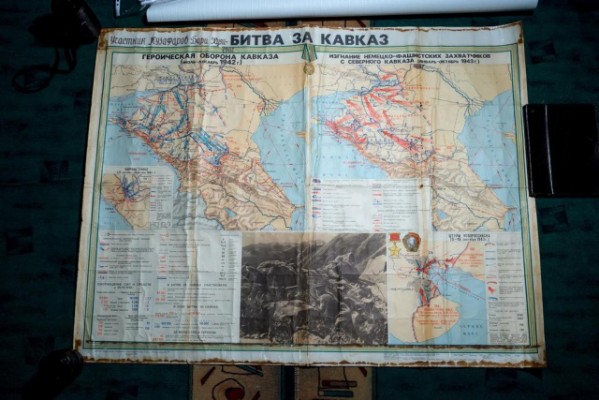

Сражение за нефть Каспия и Северного Кавказа

В октябре 1941 г. Адольф Гитлер заявил:

«Мы заранее подготовились и обеспечили себя всем необходимым. Даже в самый разгар битвы на Восточном фронте я могу приостановить дальнейшее производство вооружения в крупных отраслях промышленности, ибо знаю, что сейчас не существует противника, которого мы не могли бы сокрушить с помощью имеющегося запаса вооружения».

Гитлер явно лукавил, так как фашистской Германии было недостаточно собственных возможностей, даже с учетом уже захваченных территорий. Германии нужны были ресурсы Советского Союза и в первую очередь нефть.

Многие историки отмечают, что наряду с такими знаковыми сражениями, как Сталинградская и Курская битвы, сражение за Кавказ в 1942–1943 гг. стало одним из поворотных моментов во всей Великой Отечественной войне.

Показатели добычи нефти по различным союзным республикам наглядно говорят о стратегическом значении нефтепромыслов Кавказа для СССР в военные годы:

Для выполнения операции под кодовым наименованием «Эдельвейс» Германия направила на кавказское направление группу армий «А» (под командованием генерала-фельдмаршала В. Листа) в составе немецких 1-й, 4-й танковой, 17-й и 11-й армий, а также 3-й румынской армии.

Их поддержку обеспечивали части 4-го воздушного флота. В общей сложности в составе группы армий «А» насчитывалось более 170 тыс. человек, 1 130 танков, около 4,5 тыс. орудий и минометов, до 1 тыс. самолетов.

Гитлеровской группировке на этом направлении противостояли войска Южного и часть сил Северо-Кавказского фронтов. Они насчитывали около 112 тыс. человек, 120 танков, около 2 200 орудий и минометов и 130 самолетов, уступая противнику в людской силе в 1,5 раза, в орудиях и минометах – в 2 раза, в танках – более чем в 9 раз, в авиации – почти в 8 раз.

В конце августа 1942 г. Германии удалось захватить Моздок, планировалось развитие наступления на Грозный. Однако фашистов остановили в ущелье Эльхотовские ворота, поблизости от селения Эльхотово. В ходе боев за перевал было уничтожено до 300 немецких танков, более 5 тыс. немецких солдат и офицеров.

Наступательные возможности фашистов на Кавказе окончательно иссякли в конце 1942 г. При этом перелому в битве за Кавказ также способствовало то, что ситуация под Сталинградом стала приобретать угрожающие очертания для немецких войск.

В итоге советские войска сумели выдержать наступление немцев и не допустили Гитлера к месторождениям нефти вблизи Баку и Грозного.

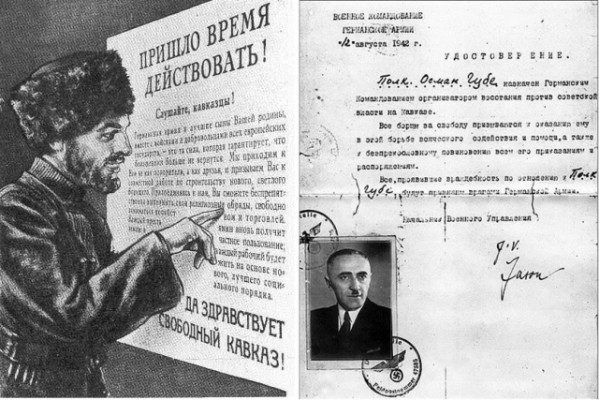

Стоит добавить, что уже тогда Гитлер пытался разыграть карту «свободного Кавказа», к которой в последовавшие годы вновь и вновь апеллировали всевозможные радетели за «демократические» ценности.

Металлургия Урала

В годы войны неоценимый вклад в дело победы внес подъем металлургии на Урале и в Сибири, которая обеспечила потребности военной промышленности.

Стремительное наступление немецких войск в начале войны привело к утрате богатых месторождений марганца на Украине. Они были крайне необходимы для производства броневой стали для танков.

При этом после массовой эвакуации промышленных предприятий заметно выросла потребность в сырье, которое добывалось вблизи мест его потребления.

В результате было принято решение о существенной интенсификации геологоразведочных работ на Урале по целому ряд полезных ископаемых. В связи с этим большая часть квалифицированных специалистов геологоразведочной службы СССР были освобождены от мобилизации в Красную Армию.

Была проведена успешная разведка с выявлением новых запасов различных руд металлов на Волковском, Осиновском и Полуночном месторождениях, а также Барамбаевской гранитной интрузии.

Кроме того, был разведан новый железорудный район на Южном Урале (Сараобинское и Даулькульское скарново-магнетитовые месторождения). Было также разведано крупное Волчанское буроугольное месторождение.

В целом производство чугуна на Урале и в Сибири в 1943 г. по сравнению с 1940 г. выросло на 35%, производство стали увеличилось на 37%, производство проката за этот же период было повышено на 36%. В годы Великой Отечественной войны на Урале производилось до 90% железной руды, около 70% марганца в СССР.

Успешную организацию выплавки ферромарганца на заводах Урала в годы войны впоследствии назвали победой, равной по своему значению выигрышу крупного военного сражения. Урал стал буквально кузницей победы, позволив существенно увеличить производство военной техники.

Источник: Вести Экономика